掲載:2023.02.06現役看護師の 転職エピソードvol.2

現役看護師の転職エピソードvol.2

30代男性

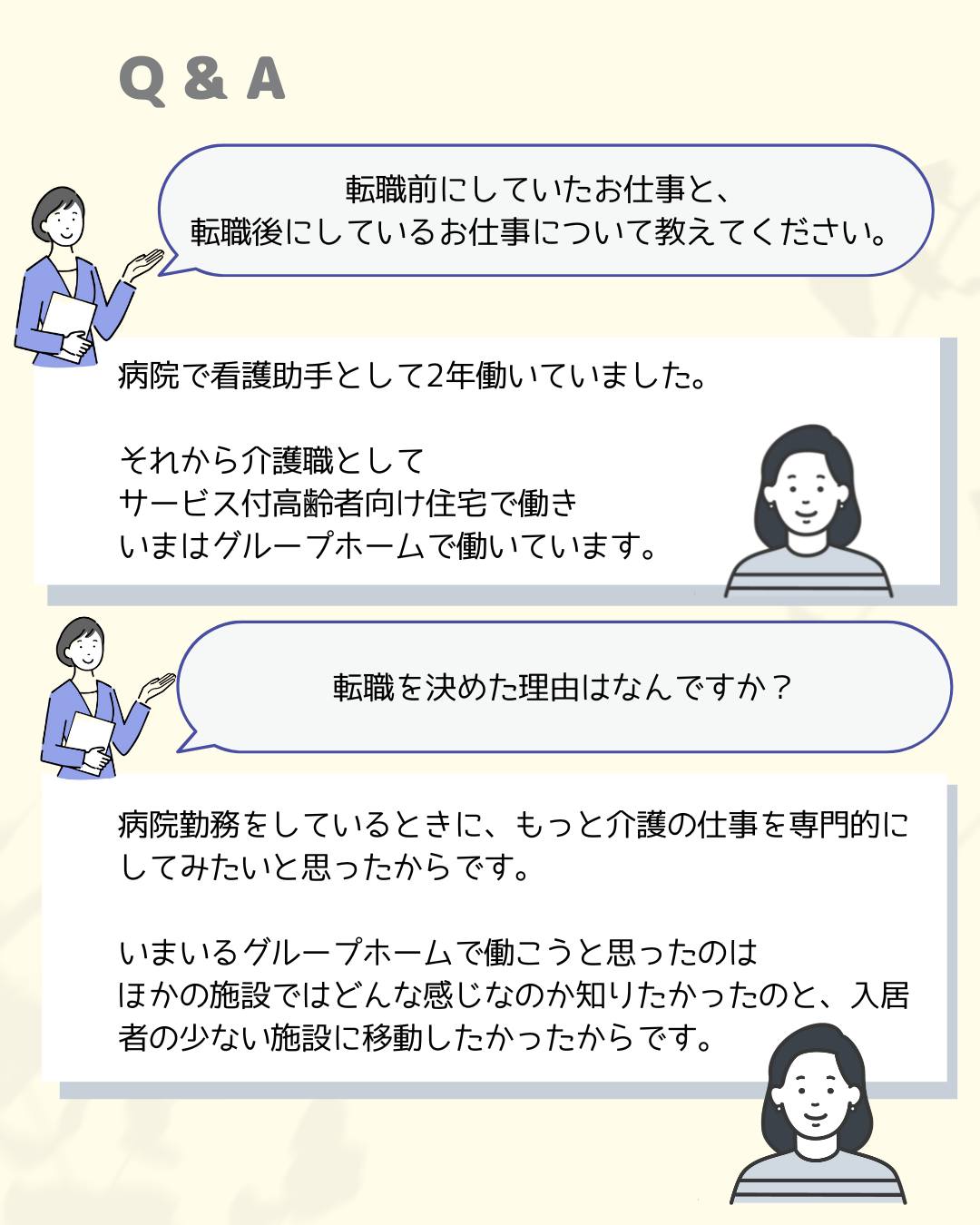

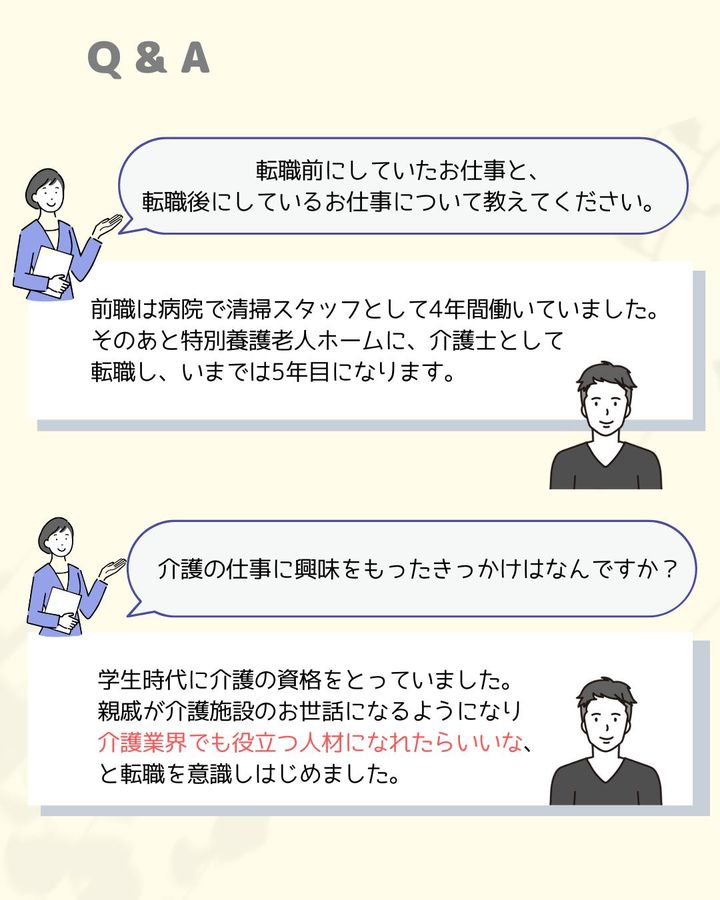

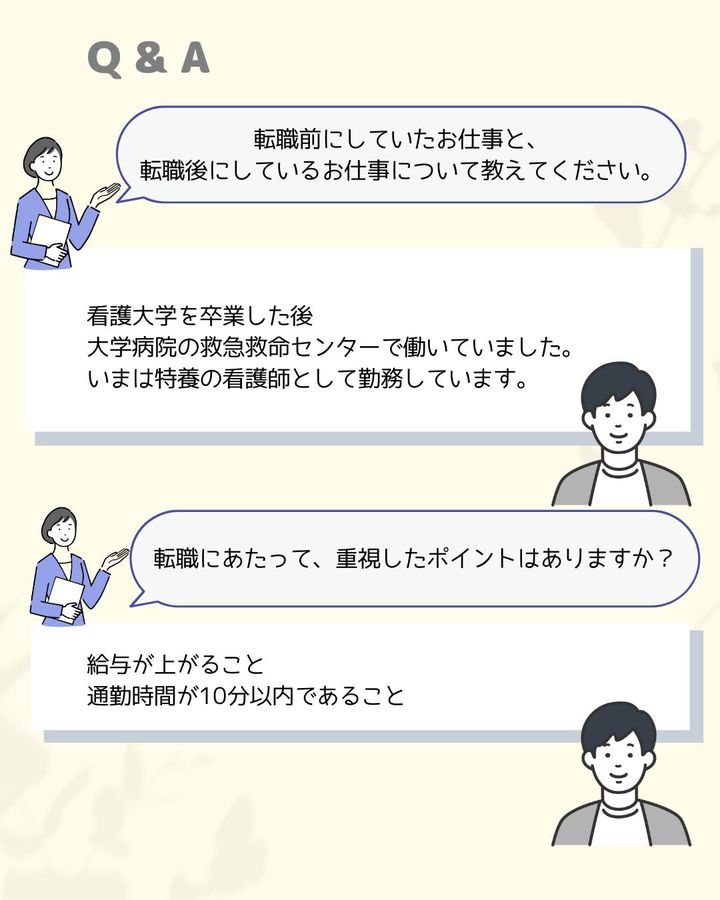

▼転職前にしていたお仕事と、転職後にしているお仕事について教えてください。

看護大学を卒業した後

大学病院の救急救命センターで働いていました。

いまは特養の看護師として勤務しています。

▼転職にあたって、重視したポイントはありますか?

給与が上がること

通勤時間が10分以内であること

▼どんな風に転職先を探しましたか?

転職情報サイトに登録しました。

担当の人と何度もやりとりをし、

1年半くらいかけて、じっくり検討していました。

▼転職してみて感じたことを教えてください

前に働いていた病院と比べると

特養は看護師の裁量が大きいと思います。

複数の医師が常駐しているわけではないので

自分で判断することが多く、最初は戸惑いました。

ですが前の職場でのスキルを活かせている!と思うこともたくさんありますね。

また介護が必要な方の実際の生活を見ることができるのも

転職してよかったなと思います。

SHONAN+(湘南プラス)は【永久無料】であなたの転職をサポートいたします。

藤沢市、茅ケ崎市、平塚市、鎌倉市などの湘南エリアと、横浜エリアの転職に強いSHONAN+(湘南プラス)は、医療・福祉・介護を専門とした人材紹介会社です。

一般公開されない[非公開案件]も含めたお仕事情報を、随時3000件以上保有しており、その中からご希望のお仕事を、忙しいあなたに代わって慎重に探し、内定・就労までの道のりを全てバックアップし、あなたを「希望通りの転職」へと導きます。

▼SHONAN+で現在募集している看護の求人情報

-

無料WEB登録はこちら

必要事項を入力するだけで簡単・仮登録!

数多くのお仕事の提案を受けながら就職活動を始めましょう。

-

お仕事情報メール配信サービスこちら

メールアドレスと希望条件を入力するだ。

SHONAN+から新着のお仕事情報をメール配信いたします。